違う場所で使用したかったので3台目の追加製作。

YAHAアンプ(3台目)

以前までフロントパネルに2つあった3.5mmφのステレオジャックですが、向かって左がヘッドホン出力、右側が背面のRCA端子の並列なオーディオ入力でした。今回は前面パネルの入力を廃止して後部パネルからのみの入力に絞り込み、フロントパネルはヘッドホンジャックのみとしました。実際に自分でもフロントパネルからのオーディオ入力というのは、ほぼ使った事がありませんでしたので不要と判断。

前回同様にLA2284を用いたレベルメータを組み込んでいます。

DACシリーズ(PCM1791・PCM1795・PCM5102)などとデザインを合わせたかったので前面パネルは白色半透明からスモーク透明に変更しています。白色半透明と違いLEDがシャープに光って見えるのでどちらかというと現在はこちらの方が好みと言えます。

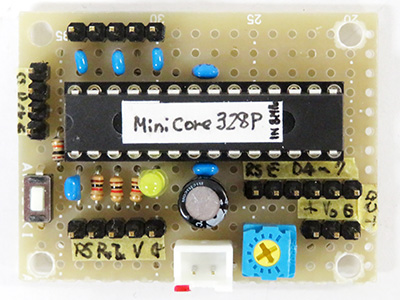

YAHA 筐体内部

メインである真空管は無難な選択肢とも言えるElectro-harmonixの12AU7/ECC82で実装。

内部回路は前回を踏襲して100mm×100mmのユニバーサル基板にアルミLアングルで横向きに真空管を固定して回路を実装。訳ありケースのレール幅がちょうど100mmのため基板をそのままレールに差し込めるので、他の作例のように100mm幅のアルミ板ベースにして基板をスペーサーとネジで固定する必要がないため筐体内の機械工作が全く不要になるので便利です。

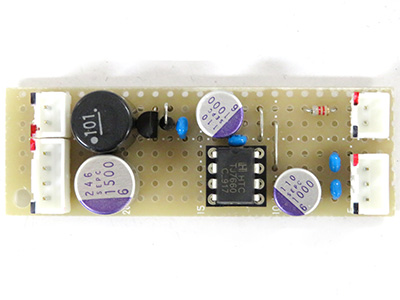

今回、電解コンデンサ類を変更しました。

具体的には電源のデカップリングコンデンサと、出力のDCカットコンデンサをnichicon FineGold(UFG)(それぞれ25V/1000µF、16V/1000µF)から東信のUTSJ(それぞれ25V/3300µF、16V/1000µF)に変更しました。FineGoldに比べて同一定数・定格でも外形寸法が大きいため、筐体内に無理なく収まるかどうか寸法確認する必要がありましたがデータシートで寸法を確認してから購入。今回採用したUTSJの音質ですが個人的にはシャープな印象のする音で色付けされていないフラットなイメージです。

入力のカップリングコンデンサのMTF 0.33µF、小型1/6Wサイズの金属皮膜抵抗は同じです。スイッチングACアダプタを電源にする想定ですので、電源入力側へノイズカットのコモンモード・チョークとコンデンサによるフィルタを挿入。コモンモード・チョークは手持ちのバラ品が無くなったので庫出し品でセット入手したDKB25-05A502(定格5A/5mH)に変更し、LCフィルタを構成するため前後に0.1µFを入れていたのですが今回は1.0µFをさらに並列に追加しました。

今回の製作は前回からかなり時間が経過しておりますが、部品がかなり値上がりしているのを痛感しました。円安と原材料・部材などの値上がりにつられる形で全ての部品の価格が上昇していて、真空管などをはじめとする海外調達品は爆上がりといっても過言ではない上昇をしています。財布の紐を引き締めたくとも引き締めようのない点は諦めるしかありませんね。

今回製作にあたって久しぶりに使ったハンダがKESTER44。楽器や音響機器用の定番と言われているハンダなのですがむか〜し昔(2009年ごろ)に1ポンド巻を購入して今に至っているのですが、現在販売されている金額を見てびっくり。なんと1万円前後の価格で販売されていました。高額になりすぎたせいで1m単位の切り売りまで出ている始末。それでも500円以上していまして、ちょっと恐れおののいてしまいました。